102

102

健康的かつ合理的な住空間が広がる未来都市

橋爪 紳也 さん

【PROFILE】

大阪公立大学研究推進機構教授。大阪市出身。京都大学大学院、大阪大学大学院修了。工学博士。大阪府・大阪市特別顧問。博覧会に関する著書多数。2025年大阪・関西万博の基本構想立案に携わる。

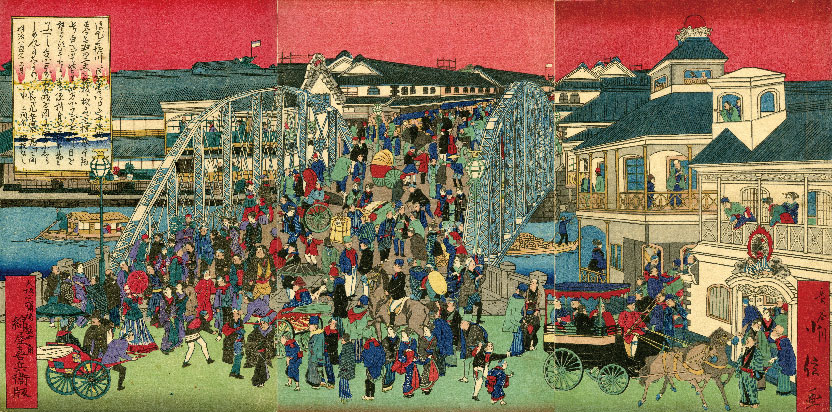

世界の多様性を学んだ

当時、小学4年生だった橋爪さんは何度も日本万国博覧会(以下、70年大阪万博)を訪れて、すべてのパビリオンを巡り、スタンプやキーホルダーを集めたそう。その後研究者となってからも、万博関連の資料収集を続けており、取材時にもたくさんの資料を見せてくれた。

子どもの頃に何度も訪れた万博では「子ども心に世界各国にさまざまな文化があり、さまざまな人間の営みがあることを学んだ。外国人と出会うのも初めてで、サインをもらった」と橋爪さん。会場で見かけた外国人にサインをもらうことが流行するほど、多くの人にとって海外との接点はまだ少ない時代だった。

博覧会は世界の縮図

1970年頃の世界は、東西冷戦やベトナム戦争の真っ只中にあった。国内では安保闘争が起こり、公害が社会問題となっていた時代だ。橋爪さんは「博覧会は世界の縮図とも言われる。世界の多様性とともに、紛争や公害など同時代の問題や課題についても展示が行われていた」と振り返る。

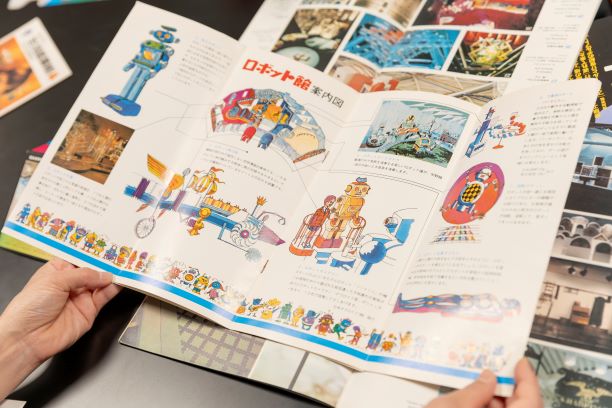

子どもたちの人気を集めた「フジパン・ロボット館」は、「楽しいだけでなく不穏な結末が描かれていた」と橋爪さん。手塚治虫がプロデューサーを務め、ロボット化された未来の暮らしのイメージが展示されたが、「ロボットに頼りすぎた人類は滅亡し、ロボットだけが繁栄する世界がやってくるという未来が描かれていた」という。

楽器演奏、子守り、消防、スポーツの点数カウントロボまで登場した。

機能的で合理的な住空間

未来の暮らしや住まいは、「タカラ・ビューティリオン」、「サンヨー館」、「テーマ館」などで展示された。

サンヨー館では、人間洗たく機(ウルトラソニック・バス)とともに未来のキッチンも人気を集めた。フラワーキッチンと呼ばれ、ボタン操作ひとつで、調理から、配膳、食事、収納までできる革新的装置だ。

(写真提供:パナソニック ホールディングス株式会社)

(写真提供:パナソニック ホールディングス株式会社)

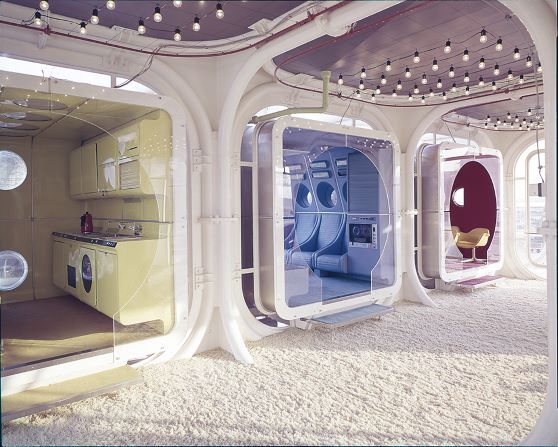

タカラ・ビューティリオンにはカプセル状のキッチンや応接室などが、テーマ館には住宅カプセルが展示された。

(特集ページへ)

橋爪さんは「工業化社会が発展し、大量生産の利便性と合理性を住まいにも取り入れた。当時の私の住まいは、在来工法の木造建築で、アルミサッシもなく、風呂やトイレはタイル張りだった。故郷である大阪の都心は土埃が酷く、河川や大気の汚染もひどかった。万博で見た工場生産された住宅は、機能的かつ衛生的で驚くばかりであった。SF小説に出てくる空想的な未来としか思えなかった」と話す。

住まいにおける情報化の萌芽

生活産業に携わる企業が共同出展した生活産業館では、「朝な夕な」をテーマに朝起きてから寝るまでの暮らしにかかわる商品などが展示された。パビリオンにはレストランエリアもあり、当時は珍しかった世界の民族料理も話題となった。

サンヨー館には「万能テレビ」ともいえる装置「家庭のインフォメーション・システム」も展示された。テレビ、ビデオ装置、テレビ電話、電波新聞などの機能がボタンひとつで画面切り替えができ、家庭にいながらビジネスや勉強、買い物ができるテレビだ。

「今ではスマホ1つでいろんなことができるが、当時はコントロールパネルで複数の機器を操作する設定だった。ユニットバスやシステムキッチンなどが定着してきたが、カプセル型住宅は一般的なものにはなっていない。1970年に想像した未来と現実は少し違っているというのは興味深い」と橋爪さんは語った。

(写真提供:パナソニック ホールディングス株式会社)

1970年日本万国博覧会の概要

会 期:1970年3月15日から 9月13日 183日間

テ ー マ:「人類の進歩と調和」

展示施設:118館

入場者数:6421万8770人

詳細は万博記念公園ウェブサイトへ