102

102

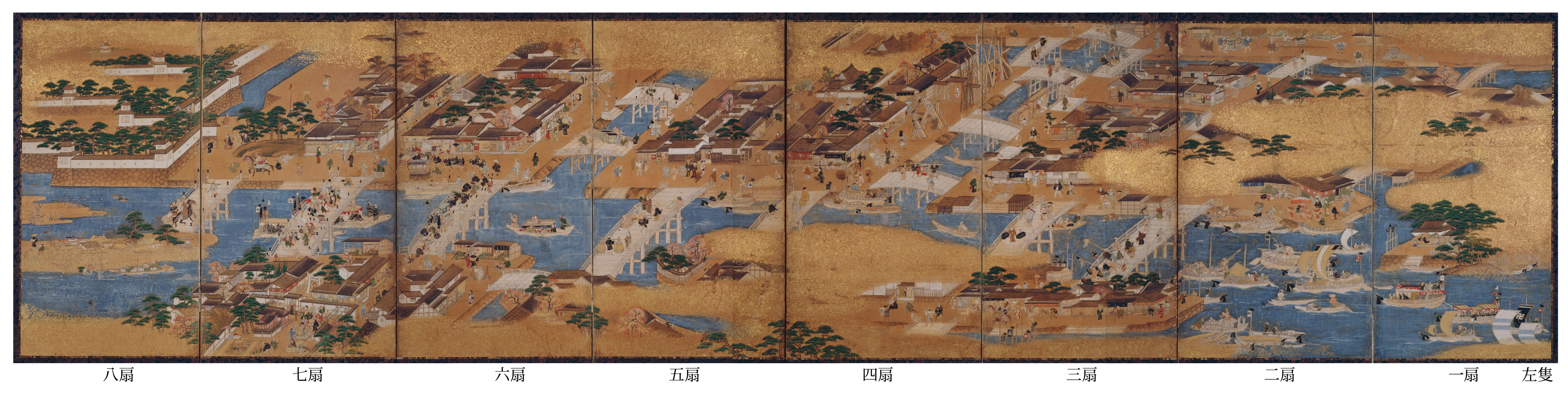

浪華名所図屏風

公益財団法人 湯木美術館 学芸員 伊藤 瞳(いとう ひとみ)

まもなく大阪で万博が開催されます。会場となる夢洲は大阪港に位置する新しい埋立地で、江戸時代にこの海につながる河川を活用し、水運が発達した大坂は「水の都」と評されるような賑わいをみせました。

その様子をうかがい知ることができるのが、今回ご紹介する「浪華名所図屏風(なにわめいしょずびょうぶ)」(八曲一双。縦84・6㎝横386・2㎝)です。江戸時代の元禄期(一六八八~一七〇四)頃の大坂の様子が描かれており、右隻には大坂南部の住吉大社や四天王寺から道頓堀周辺までの寺社が中心に取り上げられています。一方の左隻は、大坂城付近から河口に至る川を中心に、川にかかる橋や人々の営みが描かれており、大阪北部から南を俯瞰する構図が特徴的です。

屏風は右隻が春から夏にかけて、左隻が秋から冬へと、屏風絵の伝統に従って四季が変化していきます。特に活気を感じさせる左隻の中央に、大坂城ではなく鴻池屋や淀屋などの屋敷が並んでいた船場地域を据えていることから、注文主はそのような豪商ではないかと指摘されています。

都市の景観を屏風に描く作例として、洛中洛外図(らくちゅうらくがいず)がよく知られます。これら京都を主題にしたものは、百点以上が伝わりますが、江戸時代の大坂を描く屏風は十数点しか伝わっていません。その中でも広範囲に及ぶ大坂の景観を、背の低い横長の画面に一双形式で描くこの屏風には類例がなく、大阪市の文化財に指定されています。

今回は左隻を取り上げ、その見どころをご紹介いたします。

画面全体を真横(方角で言うと、およそ東西)に走るのが、旧淀川の分流です。上流から大川、中之島を挟み南北で土佐堀川と堂島川、再び合流して安治川となります。

第一~二扇の画面下半分は河川が海に流れ込む河口の様子が描かれ、中央の出島には川の出入りを監視する番所があります。川の上には万字紋(まんじもん)や桐紋(きりもん)の付いた帆船のほか、大小さまざまな船が往来しています。

第二扇中央の岸には住吉踊りの一行が見えます。住吉神社の田植え神事にルーツがあると言われる住吉踊りは、白衣に赤前垂れを付け、赤い垂れのついた菅笠をかぶり、同じく赤い垂れの付く長柄傘の柄を叩きながら歌い踊るものです。一七一三年(正徳三)成立の季語の注釈書『滑稽雑談(こっけいぞうだん)』によれば「住吉踊、これ住吉神社より出る事無し、大坂長町牧坊(大阪日本橋辺り)より、御祓として、傘に赤き絹を附、菅笠に赤き絹を附、貌(かお)を隠して、神いさめとて踊り、初穂をあつむる也」と書かれており、都市部では見世物としての住吉踊りを踊る光景が見られたようです。

第三扇に見られる二つの橋の名前は特定することができません。古地図によれば実際には筑前(ちくぜん)橋・常安(じょうあん)橋・越前(えちぜん)橋の三つの橋が架かっているため、そのいずれかであると思われます。

画面下の中之島には蔵屋敷などの建物が並びます。江戸時代の大坂には全国の物産が集められ、ここで売買されて諸国に運ばれました。中之島には、倉庫兼取引のための藩邸として蔵屋敷が設けられ、次第に数が増えて廃藩置県の時には一三五邸に及んだとされます。

第四扇最下部には、中之島から現在の曽根崎や梅田側の岸にかかる橋が描かれています。橋の名前を特定することはできませんが、中之島から北側の岸へ橋がかけられたのは元禄期のことで、左隻が元禄期以降の景観を描いたものとわかります。

第一~四扇まで、画面上部の遠景に流れているのが長堀川です。この長堀川と西横堀川が交差したところにかけられているのが、四つ橋(北から時計回りに上繋(かみつなぎ)橋・吉野屋橋・下繋(しもつなぎ)橋・炭屋橋)です。残念ながら昭和に埋め立てられ、現在その姿はみられません。

第四扇には大きな甍の津村御坊(北御堂)および難波御坊(南御堂)があります。織田信長との石山合戦後、本願寺は大坂を退去したのち、一五九一年(天正十九)に豊臣秀吉の指示により京都へ寺基を移します。

津村御坊は、浄土真宗の一派で西本願寺を本山とする浄土真宗本願寺派の寺院です。一五九二年(天正二十)に天満橋南詰付近に集会所が設けられたことにはじまり、一五九七年(慶長二)、町割改革により移転しました。

難波御坊は、浄土真宗の一派で東本願寺を本山とする真宗大谷派の寺院です。一五九二~九六年(文禄~慶長元)に摂津国西成郡渡辺に創建された大谷本願寺を前身とし、一五九八年(慶長三)現在の地に移されました。

大阪市の中心を南北に貫く幹線道路である「御堂筋」の名は、両寺院の通称である北御堂・南御堂に由来しています。

第四扇と第五扇にまたがるように描かれているのが淀屋橋です。中之島と船場を結ぶ橋である淀屋橋は、米相場で集まってくる人たちのため、淀屋个庵(一五七七~一六四三)によってかけられたと伝えられ、橋名はそれに由来しています。

第五扇は船場地区および中之島の東側が描かれています。船場から北側にかかるのは難波橋です。また、大坂城の外堀として開削された東横堀川にかかる擬宝珠のある橋が高麗橋で、豊臣秀頼によって公儀橋第一号とされました。橋の名前の由来は諸説あり、古代朝鮮半島からの使節を迎えるために造られた迎賓館が元である説や、秀吉の時代に朝鮮との通商の中心地であったためという説などがありますが、定かではありません。

第六扇の中央にかかるのは天神橋です。大名家か身分ある人と思われる行列が橋を渡り、大坂城方向に進んでいます。東横堀川と大坂城の間が上町と呼ばれるところで、豊臣秀吉によって築かれた城下町でした。

第七扇に描かれる橋は天満橋で、仮装をした一行が橋を渡る様子が描かれています。秀吉による大坂城城下町建設にともなってかけられたといわれ、市街地を南北に結ぶ重要な橋でありました。画面下部には鳥居があり、天満宮が描かれていることがわかります。境内では鼓や三味線に合わせて踊る人や出店、編み笠を被った武士などの参詣者の姿が見られます。

第八扇左上には大坂城が大きく描かれています。豊臣秀吉が築いた大坂城は大坂の陣で落城しますが、後に再建されて一六二六年(寛永三)に天守閣が完成します。しかし一六六五年(寛文五)の落雷によって焼失し、一九三一年(昭和六)に至るまで大坂城には天守閣がありませんでした。本屏風にも天守閣は描かれておらず、本作が天守閣焼失後の景観を描いていることがわかります。

大坂城の下には京街道につながる京橋があり、高札場が見えています。第七扇までの至る所に赤く色づいた樹木が配されていますが、第八扇の松にはうっすら白い雪がかかり、季節が秋から冬に変わったことが表現されています。

この屏風は湯木貞一(一九〇一~九七)の創業による日本料理店「𠮷兆」が所蔵したもので、折に触れて座敷を飾ったと伝わっています。

「浪華名所図屏風」(湯木美術館蔵)は、大阪くらしの今昔館万博記念展「大坂から大阪 住まいのか・た・ち」の前期(4月26日から6月9日まで)で展示公開します。

万博記念展「大坂から大阪 住まいのか・た・ち」

2025年4月26日(土)〜2025年7月27日(日)

前期 4月26日(土)~6月9日(月) / 後期 6月14日(土)~7月27日(日)

本展は大阪・関西万博の開催期間に併せ、大阪の都市居住文化を広く発信することを目的に、「大阪を知る」をテーマに万博記念展覧会の第1弾として開催します。