102

102

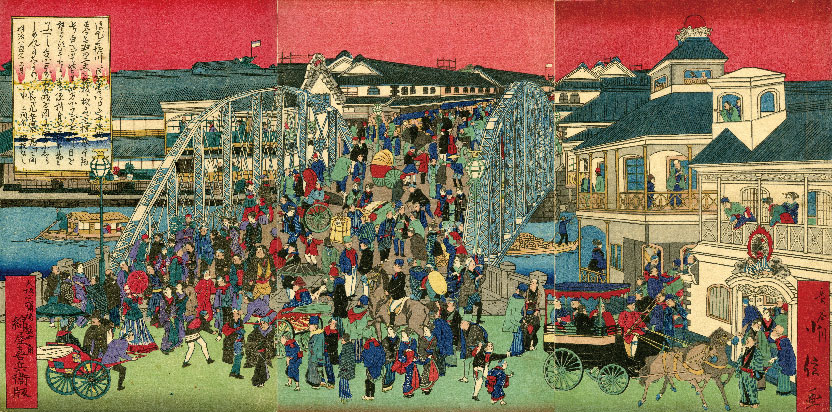

錦絵でみる近代の大阪 「心斎橋鉄橋図」

大阪は「八百八橋(はっぴゃくやばし)」と称されたように堀川と橋が多い町でした。中でも心斎橋は、江戸初期に長堀川の開削に尽力した岡田(美濃屋)心斎(おかだ(みのや)しんさい)が私費で架けた木橋で、その名前に由来しています。

この橋は明治6年(1873)にドイツから輸入した鉄橋に架け替えられました。当時の大阪で鉄橋の導入は高麗橋、新町橋に続いて3例目と非常に早いものでした。弓型の鉄製トラス橋は長さ36.7m、幅3.9mで、橋脚を設けず川をまたぐ構造が注目を集めました。

今回ご紹介する錦絵は、大阪の浮世絵師・二代長谷川貞信(はせがわさだのぶ)(1848-1940、制作当時は小信)が描いたものです。二代貞信は近代化する町の様子を「開化絵」として錦絵で描きました。

この「心斎橋鉄橋図」は架け替え直後の鉄橋と周辺のまち、人々の様子を描いています。橋板はケヤキ材、高欄は白く塗られた鉄製、四隅にはランプが設置されていると説明が添えられ、橋の南東側にはバルコニー付きの新しい建物が見られます。

橋を行き交う人力車や乗合馬車を利用する人々、和洋さまざまな髪型や服装の人々からは、変化する時代の勢いを感じ取ることができます。この鉄橋は明治42年(1909)に石橋に架け替えられ、現在は鶴見緑地公園で「緑地西橋」として保存されています。

この錦絵は4月26日から開催する万博記念展「大坂から大阪 住まいのか・た・ち」で展示します(前期展示)。また、常設展示室内「からくり錦絵」では、文明開化による街の変化を紹介しています。造幣寮(造幣局)、心斎橋の鉄橋、そして梅田のステンショ(大阪駅)の3つの風景を、軽快な語りと動く錦絵でお楽しみいただけます。

服部 麻衣 (大阪くらしの今昔館学芸員)