84

84

江戸時代の大坂の災害ー火事・地震・津波ー

江戸時代の大坂三郷の範囲は、大阪環状線のひと廻り内側、現在の大阪市中央区・西区および北区の一部である。人口は三〇万人から四〇万人、町数はおよそ六五〇町、平家建てか中二階建ての木造家屋がびっしり詰まっていた。そのため日常生活でもっとも注意されたのは火事への備えであった。

大坂町奉行は毎年「火之元念入れ申す可く候」という触を出して市民の防火意識を喚起し、さらに火事に関する触を頻繁に発していた。例えば、くわえ煙管の禁止、大型花火の打ち上げやとんど焼きの規制、町々用水桶の設置、井戸の場所の明示、火の見櫓・半鐘の設置などである。また火災時の消火は町人の義務とされ、それぞれの受持ち区域で出火すれば手桶を持参して火元へ集まるように決められていた。

火災の鎮火後には類焼者の調査を行ない、難渋者には金銭を施したり、救小屋を建てて収容したりしているが、これらの費用のため相互扶助として町人の施行を募ることが多かった。また建築資材の高騰を見越した買い占めの禁止、材木・板類その他の諸品や家賃銀の値上げ禁止などの触が出された。さらに大火後は五年間に限り、田舎大工・木挽、他国瓦などの大坂への流入が解禁されている。

町家も防火対策を施したものに進化していった。屋根は板葺きから瓦葺きに変わり、幕末には裏長屋にまで瓦葺きが普及した。同じ時期、江戸ではまだ板葺きの裏長屋が主流であったことと対照的である。また軒裏は漆喰で塗籠め、隣家との境には袖壁を設けて火を断ち切るなど様々な工夫がなされた。軒裏に木材の垂木を見せる京の町家とは異なる、重厚な表構えが完成した。さらに敷地の奥に配置された土蔵が町境に林立することで一種の防火帯が出来上がり、延焼を食い止める効果があったとされる。おそらく大坂は日本でもっとも防火対策が進んだ町であったと思われる。

それでも木造の建物は火事から免れることができなかった。寛永五年(一六二八)から幕末の慶応三年(一八六七)までの二四〇年間で、記録に残る火災は九六回に達した。平均すれば二年半に一回の頻度で火災が起こったことになる。

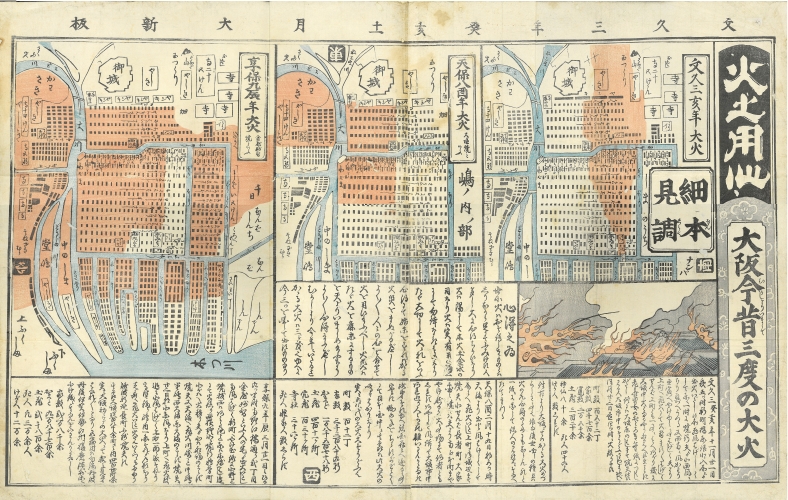

ここに紹介する「大阪今昔三度の大火」(図1.以下、「三大火の図」。大阪くらしの今昔館蔵)は、幕末の文久の大火後に発行された一枚摺である。「往古より大坂ニてハかゝる大火めづら(珍)しき事也、依而後世咄しの種、旦ハ火の元心得のためにもならん歟と一紙に図して諸人の見覧ニそなへたてまつる」と発行の目的を記している。具体的には享保、天保、文久の大火を取り上げ、その焼失範囲と被害状況を記して、大火の記憶を世間に伝えたものである。まず左端の「享保九辰年大火」は、享保九年(一七二四)三月の火事で、南堀江橘通二丁目の金屋妙智の家から出火した(妙智焼)。折からの西南風によって瞬く間に大坂全域に燃え広がり、大坂三郷のほぼ全域が焼失した。その被害は「家数二万八千余、竈九万八千七百余、土蔵二千八百余、死人凡三万余人、けが人十二万余」と記されている。

この江戸時代最大の大火によって、大坂夏の陣以降に復興された大坂の町は消滅した。しかし大火後の復興について、大坂の人で京都町奉行与力であった神沢吐口が「火事後の新造なれば、殊に家居きら〳〵しく、聊仮屋なども見えず、いつ大変有りし体もなし、火事後纔に六年目に、元の大坂に成たり」(『翁草』)と記しており、火災後、急速に復興している。

つぎに中央の「天保八酉年大火」は、天保八年(一八三七)二月十九日、大塩平八郎の乱によって火災が発生し、「大塩焼」と呼ばれる大火になった。被災は天満・北船場・上町の一一二町、焼失家数三三八九軒(竈数一万八五七八軒)、穴蔵一三〇ヶ所、「死人怪我人数知らず」と記されている。

最後に右端の「文久三亥年大火」は文久三年(一八六三)十一月二十一日から二十三日にかけての火事で、北は本町・安土町辺りから、南は長堀まで、西は西横堀から東は玉造まで、町数一五二町、家数四七〇〇余(竈数二万五〇〇〇余)が被災している。

「三大火の図」には「心得之為」と題した欄があって「火災ハたゞ火を麁末にするものを天よりいましめ給ふなり、よく〳〵心得給ふべし」と火事の教訓を添えている。

大阪くらしの今昔館館長 谷直樹