91

91

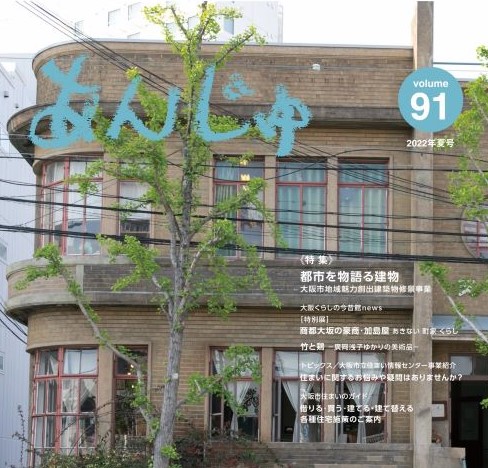

山野家住宅

生家を住み継ぐという恩返し

「大塀造り」といい、北区という都心部で見られることは少ない。

夏には天神祭の陸渡御の大行列が目の前を通る。大阪市北区西天満の一角に山野家住宅はある。明治42年(1909年)に起きた「北の大火」で、造り酒屋を営んでいた山野家は母屋と隣接する借家を焼失。

現オーナー・山野康博(やすひろ)さんの祖父は、焼け出された住人のため、自宅よりも先に借家を再建したそうだ。その後、大正7年(1918年)に山野家の母屋を再建した。

大火の後に近隣に建てられた町家は、そのほとんどが解体されてしまった。「立派な梁のある蔵を見せてもらったこともある。すごくもったいないですね」と、山野さんは惜しむ。いまも建築当初の姿を残す山野家住宅は、文化や歴史を伝える貴重な存在となっている。

通りに面して高い塀が設けられ、同じ塀が隣接するマンションとの景観をつないでいる。このマンションは借家を解体してその敷地に建てたものだ。当初、山野さんは、母屋の解体も考えたが、生まれ育った場所への思い入れが強くあり残すことにした。3人の息子さんも全員がこの家は残すという思いを持っているという。

『ちいさいおうち』(バージニア・リー・バートン文・絵、石井桃子訳、岩波書店)

「長男が3〜4歳の頃、突然『この家は絶対売らない』って言ったことがあって」と、山野さんの妻・以知子(いちこ)さんは話す。「売らない」と言った息子さんは、その後建築を学び、いつかまたここで暮らしたいと考えている。

ある時、以知子さんは、絵本『ちいさいおうち』(バージニア・リー・バートン文・絵、石井桃子訳、岩波書店)と山野家の母屋をめぐる物語が重なることに気づいた。

「壊れても直しながら、この絵本のように、孫の孫の孫が家を残していくかもしれない」と微笑む。

修繕では2階庇の歪みを直し、傷んだ瓦を葺き替えた。

真鍮の手すりは修繕の際に、古い写真や山野さんの記憶から再現した。

令和3年(2021年)には大阪市の修景事業で外観の修繕を行った。現在は、南側の大屋根や軒などの修繕を進めており、今後は2階の客間も畳の入れ替えなどを行う予定だ。

玄関の格子戸の内側には蛇腹式の門扉が設置されている。

「専門家も大工さんからもこんなに凝った民家はないと言われた」ほど、細部までこだわりが詰まっている。山野さんはその思いを引き継いで、修繕には建設時と同じ素材を使いたいと、探す手間を惜しまない。

「この家は隙間風で冬は寒いし、使いにくい部分もある。残すために日々の生活が不便になりすぎるのはナンセンス」と言いつつも、「いいものを残したい。自分の生家がきれいになっていくのは楽しいですよ」と山野さん。

床はモザイク風の寄せ木の板張り。

主屋の玄関脇に洋風の応接間が設けられる例が多いが、当家では2階に設けられていた。

手をかけて修繕をする理由について、山野さんは「この家があったから、私がいる。恩返しですね」と語った。今後は、まちに開く機会も作っていきたいと考えている。

建具、浴室の天井、2階の座敷・応接間など当初の形態を残している。

名 称:山野家住宅(やまのけじゅうたく)

所 在 地:北区西天満

建 築 年:大正7年(1918年)

構 造:木造

規 模:地上2階建て

修景概要:庇の歪み改善、瓦・銅板の葺き替え、外壁補修等